note de présentation avant tournage

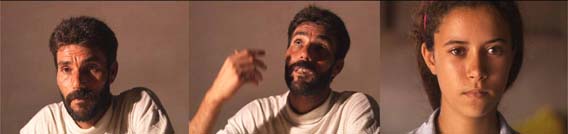

PAR YASMINE KASSARI, RÉALISATRICE (EXTRAIT)Quand les hommes pleurent...

57 MINUTES · DOCUMENTAIRE · 35 MM COULEUR

2000 · LES FILMS DE LA DRÈVELe Maroc est un pays qui a une longue histoire du départ de ses hommes. À l'esclavagisme colonialiste succède un esclavagisme moderne. Le grand capital continue à vider méthodiquement la terre de ses hommes, aidé dans sa besogne par le chômage et la pauvreté croissante dans les pays de destination, et conforté par une bourgeoisie locale qui y trouve aussi son compte : comment un pays déboisé de ses hommes pourrait-il connaître les changements qui naissent des confrontations des classes sociales ? Les pays européens ont besoin du pauvre du Maroc, et le marocain riche a besoin de paix sociale. Il n'y a pas au Maroc un être qui puisse se vanter de ne compter aucun émigré dans son entourage familial. Un de ces hommes absents, qui revient parfois ou qui ne revient plus... et dont on pèse l'importance uniquement par les sommes d'argent qu'il envoie à sa famille. Un argent payé cher. Un argent payé d'exil, d'humiliation et de solitude. Ces hommes-là – tout est mis en œuvre pour qu'ils aient dès le premier âge le regard tourné vers l'Europe – croient encore en un Eldorado occidental et n'hésitent pas à se jeter à l'eau pour l'atteindre. La plupart traverse clandestinement la Méditerranée dans des barques, qu'ils appellent la bassine. Illettrés pour la plupart, mariés pour la plupart, ils sont prêts à acheter l'espoir d'une survie économique contre le seul atout qu'ils ont et qu'ils n'aient jamais eu : la force de leur bras. Leur force physique est mise sur le marché et la rentabilité se négocie au mépris de l'humain. De cet émigré, l'Europe en veut toujours, malgré la crise économique. Mais, à son habitude, elle le préfère dépouillé de son identité et de son être. "Elle le veut force de travail brut, sans cœur, sans testicules, sans désirs, sans famille, bref, à peine un homme." BEN JELLOUN Autour de ces corps halés et mis à nu, s'organise la nouvelle industrie esclavagiste de notre temps. Au Maroc : les passeurs, les consulats, les douaniers et toutes les sortes d'intermédiaires. Et si la mer est clémente et le passage réussi : l'Espagne avec d'autres passeurs, une autre police, d'autres frontières, d'autres intermédiaires et surtout, au bout du chemin, la désillusion, la misère... L'émigration clandestine, je l'ai d'abord vécue de l'autre côté de l'Occident. Du côté des pères absents et des mères restées seules dans la ruralité marocaine. De ce côté, nous vivons le doute permanent et la peur au ventre, et nous en arrivons à nous dire : qu'il nous oublie, qu'ils ne revienne plus, qu'il n'envoie plus d'argent, que la terre étrangère "l'avale". Qu'elle l'avale par ce qu'elle a de beau : les rubans d'autoroutes, les yaourts au goût de noisette incomparable et les filles blondes et maigres aux yeux verts... Nous aussi, du côté des mères, on rentrait dans le cliché né du racisme ordinaire et on croyait que ces hommes, ces bêtes de travail, étaient des bêtes de sexe, et que les européennes allaient nous les prendre. Des bêtes de sexe, ça ne laisse de place ni pour le subtil, ni pour l'affectif. L'image de nos hommes est définitivement figée dans la violence de leur corps de travailleurs. Les hommes, eux, quand ils revenaient deux ou trois semaines par an ou tous les deux ans, ne tentaient pas de changer notre vision des choses. Ils riaient de nous les entendre dire, mais ne s'en défendaient pas. Maintenant, je sais qu'un homme illettré, expatrié et meurtri par tous les exils, gagne à sauvegarder ce regard de femme (leur contrechamp), finalement moins dur que la réalité de son exil. Alors, plutôt que de dire sa solitude, son abandon et ses larmes, l'homme rit. Un homme ne pleure pas. Les larmes, c'est pour les femmes. Un homme va de l'avant. Même si cet avant était une erreur à la base, une erreur reconnue, la marche arrière est interdite. Même revenu au pays pour quelques jours, le retour définitif est impossible ! Il n'y a pas de retour au pays possible pour ces hommes qui croyaient partir en Espagne, en Europe, pour quelques mois... Mais dans toutes les histoires que m'ont raconté ces hommes, arrive toujours un moment où, avec difficulté, ils m'avouent : "... À ce moment-là seulement, j'ai pleuré." Quand les hommes pleurent, c'est quand ils réalisent l'impasse dans laquelle ils se trouvent. L'impasse, c'est ce moment de l'insoutenable souffrance, du hors-limite. Le pied du mur. Indicible. Comme un cri lancé dans le vide des consciences, qui tombe dans le silence diffus et moelleux d'un système trop bien organisé, résolu à lui acheter sa force et son silence. Un cri dans le silence absolu. Situation d'impasse où il lui est désormais impossible de partir, et impossible de rester. En Espagne, là où l'émigration a repris les formes sauvages et primitives d'il y a quarante ans, je suis allée vers ces hommes, j'ai voulu boucler la boucle, former l'image d'une famille dont le père a émigré, synchroniser le quotidien d'êtres qu'un destin a unis et qu'une émigration a séparés. Je voulais vivre le contrechamp. Tenter de comprendre pour pardonner l'absence. Je suis allée en Espagne au printemps de l'année 1997, rencontrer ces hommes et confronter mon besoin de faire ce film à la réalité de leur situation, et aussi à celle de mon sentiment par rapport à eux.

Comme le dit Tahar Ben Jelloun dans La plus haute des solitudes, "Il ne s'agissait pas d'aller là un micro à la main et exiger une histoire, mais d'attendre", attendre que leur réclusion et leur besoin de parler, de se décharger, les pousse vers moi... moi qui suis venue jusque-là par envie de les écouter. J'ai attendu... Et, à un moment, ils ont accepté ma présence et se sont mis à me raconter leur vie. J'ai vécu parmi eux plus d'un mois, je les ai interviewés et photographiés (quelques-unes de mes photos, en annexe). Comment vous présenter ces interviews... "Par ordre alphabétique, par ordre de détresse ? Toute classification ne peut être qu'artificielle puisque tous les discours tournent autour de la même détresse. Quelle que soit la gravité du trouble, ils disent l'exil, la folie, la mort." BEN JELLOUN

Pendant que j'étais là, on a retrouvé un homme marocain pendu dans un champ. Une émission marocaine qui s'appelle "Dardacha" (causette) appelle les travailleurs marocains à la prudence et à ne pas sortir seuls la nuit, à cause des skinheads. "... Je change de chemin tous les jours en allant au travail et je n'emprunte pas la route pour ne pas être repéré par les skinheads... On ne sait jamais." Kacem Presque tous les hommes se trouvant là proviennent d'un milieu rural. Ce sont des hommes qui ont toujours travaillé et qui se sont mariés très jeunes, pour la plupart. Souvent, les hommes de toute une famille ont émigré. Alors ils reconstituent la géographie sociologique d'avant leur départ : tous les hommes venant de la même tribu travaillent dans la même région d'Espagne et habitent ensemble. Souvent, les frères ou les hommes d'une même famille vivent dans la même chambre. Les femmes et les enfants sont tous restés au Maroc avec la belle famille, sous la garde des grands-parents. Pourquoi est-ce que ces hommes partent ?

"... Hommes expulsés de leur pays par le besoin, et le sous- développement... Ils sont là, arbres arrachés, vidés, séparés de la tendresse et du soleil. Le mépris, la haine, les calcinent dans leurs bidonvilles."

BEN JELLOUN Ils fuient la pauvreté et l'errance due au chômage... Vivre "au jour le jour" ne satisfait plus personne et fait peur à ceux qui ont des familles à nourrir. La contagion de "la sécurité sociale" les a atteint mais ils n'ont pas le pays qui va avec. Ils disent qu'ils partent à la recherche d'une survie économique. En fait, dans le meilleur des cas, ils n'obtiennent que les signes d'une richesse qu'ils n'atteindront jamais. "Il y en a un qui ramène une belle bagnole... après s'être affamé ici toute l'année... Un autre ramène des habits mieux que les miens. Alors je me suis dit que ces gens vivent vraiment mieux que moi, mais quand j'ai vu ce que c'est, je me suis dit non... moi je vivais beaucoup mieux qu'eux..." M'ziane Pour effectuer ce départ, ils ont tous dû emprunter, vendre des petites propriétés héritées de génération en génération ou des vieux bijoux de famille, pour payer le passeur ou le visa, souvent aidés dans leur besogne par des membres de la famille ou des amis. C'est un voyage qui commence par le bouche-à-oreille et se trace comme une fugue d'adolescent. Souvent, ces hommes qui ont déjà échoué plusieurs fois dans leur tentative de départ, n'avouent même plus leur intention de partir qu'une fois arrivé de l'autre côté de la mer. "... Je prenais mon sac comme si j'allais à Taourirt, et si je n'avais pas réussi la traversée, il n'en savaient rien, à la maison... Un jour, c'était fait, je ne les ai appelés qu'une fois en Corse. Les gens commencent à rire de toi quand tu rates plusieurs fois tes tentatives." Mohamed Deux ou trois amis se mettent ensemble et prennent le train vers Tanger avec l'intermédiaire local. Dans le train, ils se retrouvent avec d'autres groupes. On ne se parle pas. C'est chacun pour soi. L'anonymat s'installe d'emblée. "Chacun pour soi... Ce n'est pas des gens pour moi, ça." Mahmoud À l'arrivée à Tanger, l'intermédiaire local rencontre les passeurs, qui prennent le relais. Comme sur un marché de bétail. Ils passent d'un groupe à l'autre ; des groupes d'amis et de non-amis, qui viennent de toutes les régions du Maroc et même d'Afrique centrale... Et ils finissent par se retrouver des milliers, dans ce pèlerinage dangereux et coûteux. "En arrivant à Tanger, un passeur nous a emmenés à l'extérieur de la ville, il a essayé de nous cacher dans une première maison, mais le propriétaire n'a pas voulu de nous. Alors on a été se cacher dans la forêt. Ils nous ont cachés là, parce que tout ça, c'est illégal. En fait, la maison était déjà bourrée de gens qui devaient traverser. On est restés une demi-journée dans la forêt, après quoi le passeur est venu nous prendre à tour de rôle et nous a fait entrer discrètement dans la maison.

Quand on est entrés dans la maison, il y avait cinquante ou soixante personnes entassées les unes sur les autres. Les mecs étaient regroupés par région... comme du bétail. Les gens de Berguem d'un côté, ceux d'Oujda de l'autre. C'était d'un triste ! Je ne sais pas, mais je crois que la prison est mieux. Il y avait des gens qui étaient là depuis deux mois. Tous les jours, on leur disait que demain ils partiraient. Tout le monde avait déjà dû payer pour passer mais on était tellement nombreux qu'il fallait de nouveau payer un pourboire pour partir dans les premiers. Il y avait des gens qui avaient fini leur argent comme ça, et les passeurs ne leur parlaient même plus. Il n'y avait même pas la place pour s'asseoir. Il y avait des gens qui dormaient assis sur une chaise. La porte était fermée jour et nuit, on n'avait pas le droit de sortir. Ils avaient peur que quelqu'un nous remarque et moucharde à la police. On recevait le pain et l'eau par la fenêtre, comme des prisonniers". Habderrahim

Presque chaque jour, sauf s'il y a une grande surveillance de la part de la police, ou si la mer est houleuse, une dizaine de barques partent d'endroits différents de la côte marocaine. Dans chaque barque, il y a au moins vingt-trois personnes au lieu des dix-huit que le passeur exige pour une barque, dont la capacité ne dépasse pas dix hommes. "... Une petite barque à moteur. Toute petite... une espèce de bassine, quoi ! Et tu t'assieds sur les bords. Au démarrage, on est submergés par l'eau. Les pieds dans l'eau... C'est seulement quand elle prend son élan qu'elle s'élève, et l'eau s'éloigne un peu. On était vingt-trois, et on avait des seaux pour vider l'eau, pour que la barque reste à la surface. Comme on était nombreux, ceux qui ne savaient pas nager montaient dans la barque dans les petites eaux... les autres la rejoignaient à la nage quand elle était un peu plus loin, pour ne pas qu'elle coule. On était huit à savoir nager. On avait mis nos affaires dans la barque et on l'avait laissée s'éloigner, puis suivie à la nage, en short, à minuit. Il faisait froid... mais il fallait bien patienter un quart d'heure. Ben oui, on voulait voir l'Europe (rire)." Hassan Quand la mer revêt son humeur noire, elle tue, elle perd, elle met à l'épreuve ces hommes qui pour la plupart ne l'ont jamais vue auparavant et dont rien que découvrir son immensité leur tord le ventre. "... Au début, avant de prendre la mer, on se dit que c'est simple. Mais une fois dedans, tu ne sais rien faire... Peur ou pas peur, qu'est-ce que ça change ? Tu regardes autour de toi, c'est le vide total... Tu essayes de fantasmer une solution, tu te dis que finalement le ciel est plus près de toi que tout le reste, que peut-être il faut monter. Pour ce qui est de la gauche ou de la droite, ça ne sert à rien... De la flotte partout où tu jettes un œil... Alors, tu regardes en l'air." Hassan Il y a des plages au sud de l'Espagne où les gens sortent l'après-midi pour voir s'il y a de nouveaux corps qui ont été charriés par la mer. C'est une habitude. Il y a un peintre espagnol qui ne dessine que cela. Des corps. Des vêtements abandonnés. Quand la mer se fait clémente et que les passeurs ne les jettent pas trop loin, il reste pour les voyageurs une forêt parsemée d'épines, de montagnes et de soldats. Il y en a qui marchent et trouvent. D'autres sont arrêtés ; et pour d'autres encore, on ne saura jamais. Des fois, des coups de feu soi-disant perdus atteignent l'un ou l'autre de ces hommes et mettent fin, là, à ses souffrances, à son espoir.